On a retrouvé le soldat Pierre Marie STRULLU

Le drame qu’a vécu la famille Strullu durant la Première Guerre est maintenant bien connu des Plozévétiens et des habitants des communes alentour. Une famille nombreuse de treize enfants, tous nés à Lanvoran, village natal de leur mère, Marie Anne Gentric (1858-1944), épouse d’Henri Strullu (1858-1945), leur père, originaire de Trohinel.

Sur cette fratrie de treize, trois décèdent à la naissance et deux autres en bas âge. En août 1914, quand éclate la guerre, ils ne sont donc plus que huit (cinq fils et trois filles), âgés de quinze à trente-trois ans.

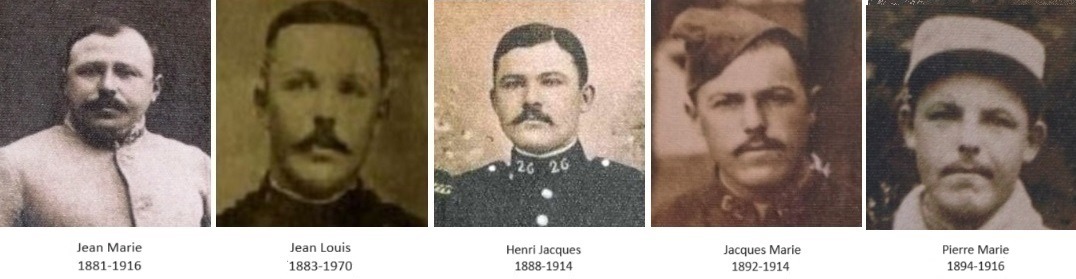

Les cinq fils partiront combattre. Quatre d’entre eux tomberont au champ d’honneur, morts pour la France, et le cinquième, Jean Louis, reviendra du front grièvement blessé. Les parents Strullu perdront ainsi, coup sur coup, deux de leurs fils dès le début du conflit, Jacques Marie, le 22 août 1914, à Maissin (Belgique), puis Henri Jacques, cinq jours plus tard, le 27, à Chaumont-Saint-Quentin (Ardennes). Ils en perdront à nouveau deux autres en 1916, à moins de deux mois d’intervalle, dans la Meuse, au cours de la bataille de Verdun, Pierre Marie, le 17 avril, à Louvemont-Côte-du-Poivre, et Jean Marie, le 12 juin, à Fleury-devant-Douaumont. Les quatre frères ont été déclarés disparus. Supposés décédés, ni leurs corps, ni leurs tombes n’ont pu être clairement identifiés.

Leur mémoire a été officiellement célébrée par la municipalité de Plozévet, le 11 novembre 2016, date anniversaire à laquelle une place de la commune et une plaque commémorative ont été inaugurées à leur nom.

La suite de cette tragédie a connu un rebondissement inattendu et récent (mars 2024), en liaison avec la poursuite des recherches sur le terrain : les restes de Pierre Marie, cadet des cinq frères et mort le plus jeune (à vingt et un ans et huit mois seulement), ont fini par être retrouvés et officiellement identifiés, quelque cent huit ans après son décès.

Les développements qui suivent retracent à grands traits les principales étapes de l’enquête qui ont conduit à ce résultat. Après un rappel du contexte dans lequel s’est inscrite la disparition de Pierre Marie sont présentés les éléments de preuve qui ont permis de rétablir son identité.

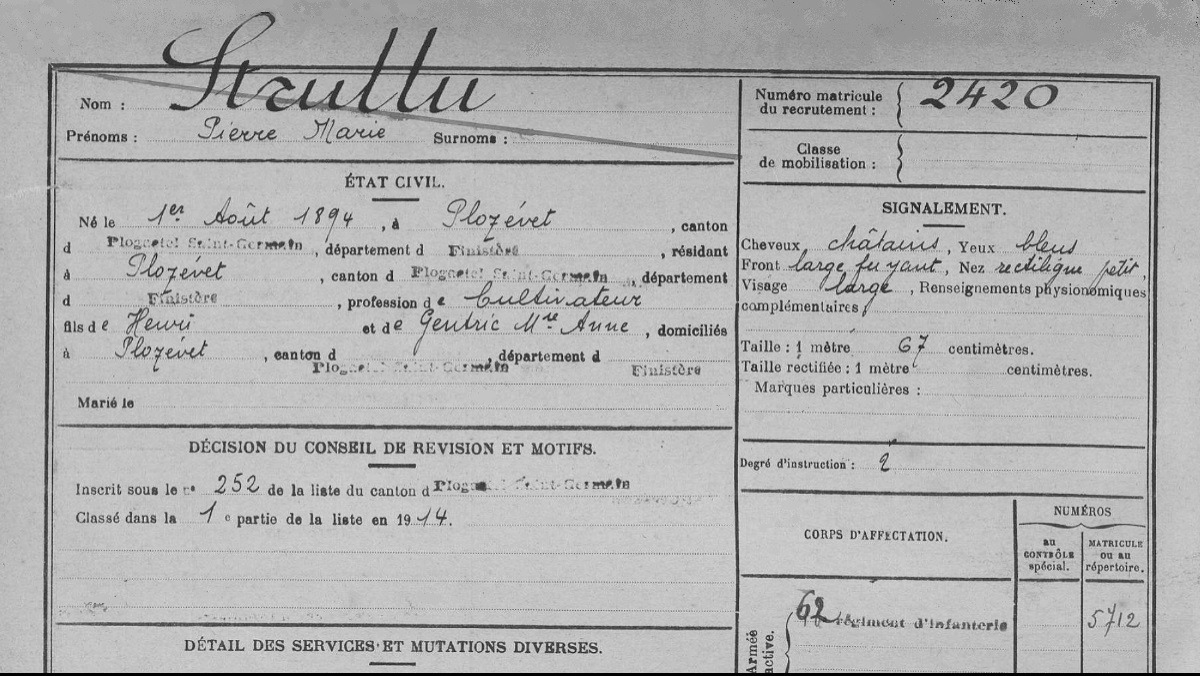

Né le 1er août 1894, cultivateur, Pierre Marie Strullu fait partie de la classe 1914, déclaré apte par le conseil de révision de Plogastel-Saint-Germain, chef-lieu de canton, et recruté par le bureau de Quimper sous le numéro matricule 2420. Incorporé au 62e Régiment d’Infanterie (RI) sous le matricule 5712 à compter du 5 septembre 1914 et arrivé au corps deux jours plus tard, il part aux armées le 11 novembre.

Le 62ème RI est un régiment illustre créé sous la Révolution, dont le drapeau porte, cousues en lettres d’or, les inscriptions de plusieurs batailles prestigieuses, Valmy 1792, Wagram 1809, Lützen 1813, Sébastopol 1855, pour ne citer que quelques-unes d’entre elles, auxquelles il convient d’ajouter Champagne 1915, Verdun 1916 et l’Avre 1918 pour la période qui nous intéresse.

À la mobilisation de 1914, le 62e RI fait partie du 11e Corps d’Armée, 22e Division, 43e Brigade, commandé par le colonel Costebonnel. Basé à Lorient, il a été à toutes les époques de notre histoire un important pourvoyeur de soldats bretons pour l’armée française. Dissous peu après le traité de Versailles (juin 1919), son bilan en termes de pertes associées à la première Guerre se révélera très lourd (2416 morts ou disparus).

Au sein de son unité, communément appelée le régiment des Bretons et des Vendéens, celle-là même où son frère aîné Jacques Marie a payé de sa vie son engagement, à la frontière belge, trois mois plus tôt, Pierre Marie se retrouve donc en pays de connaissance, aux côtés de plusieurs compatriotes bigoudens parfois très proches, comme son cousin germain Jean Marie Normant, de Plozévet (classe 1915).

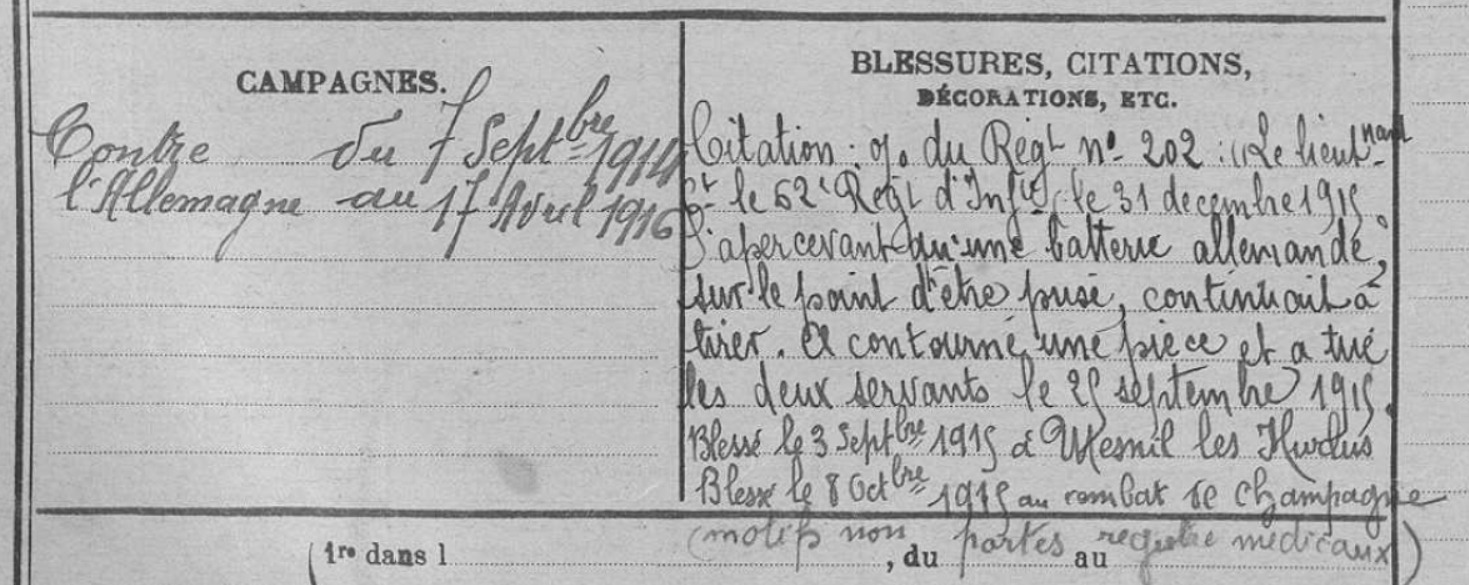

Il prend part initialement à l’offensive française menée dans le cadre de la première bataille de Champagne, au cours de laquelle il est blessé, le 3 mars 1915, au Mesnil-lès-Hurlus, dans le nord-est du département de la Marne, entre Reims et Verdun, puis à nouveau, le 8 octobre 1915, dans le secteur voisin de Tahure, sous le feu ininterrompu d’attaques allemandes suivies de contre-attaques françaises, durant la seconde bataille de Champagne (25 septembre – 9 octobre 1915).

Une citation à l’ordre du régiment (extraite de l’Ordre Général n° 202 du 31 décembre 1915) lui sera décernée à ce titre par le Lieutenant-Colonel de Courcy, commandant le 62ème Régiment d’Infanterie : « S’apercevant qu’une batterie allemande, sur le point d’être prise, continuait à tirer. A contourné une pièce et a tué les deux servants, le 25 septembre 1915. » Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1914-1918 avec étoile de bronze.

Le 62e RI poursuit ensuite sa route vers l’est. En avril 1916, nous n’en sommes qu’au début de la bataille de Verdun (21 février-18 décembre). Dans l’esprit du général von Falkenhayn, commandant en chef de l’armée allemande, cette bataille vise deux objectifs : « saigner à blanc l’armée française » sous un déluge d’obus en un point clé du front, de façon à la couper de tout renfort britannique ; s’emparer parallèlement des hauteurs de la Meuse, hautement stratégiques, ce qui protégerait le flanc de l’armée allemande en cas de progression à l’ouest.

Cette stratégie se révèlera en fait presque aussi coûteuse pour l’attaquant que pour l’attaqué : au total, plus de 700000 pertes (morts, disparus ou blessés), 362000 soldats français et 337000 allemands, soit une moyenne de 70000 victimes pour chacun des dix mois de la bataille, la plus longue de la Première Guerre, l’une des plus dévastatrices et des plus inhumaines auxquelles l’homme se soit livré : l’artillerie y causera 80 % des pertes.

Sur la rive droite de la Meuse, débute donc en avril 1916 une véritable guerre de position et d’usure qui va prédominer jusqu’en novembre. Français et Allemands y poursuivront leurs combats acharnés et féroces sur des espaces très restreints, avançant et reculant sans cesse, décimant les régiments pour des gains de terrains de quelques mètres à peine. Dans la majorité des secteurs du front, le temps sera rythmé par une succession d’assauts et de contre-assauts. La bataille se terminera par un retour à la situation antérieure le 18 décembre 1916. La mémoire collective en fera rapidement une victoire défensive de l’armée française.

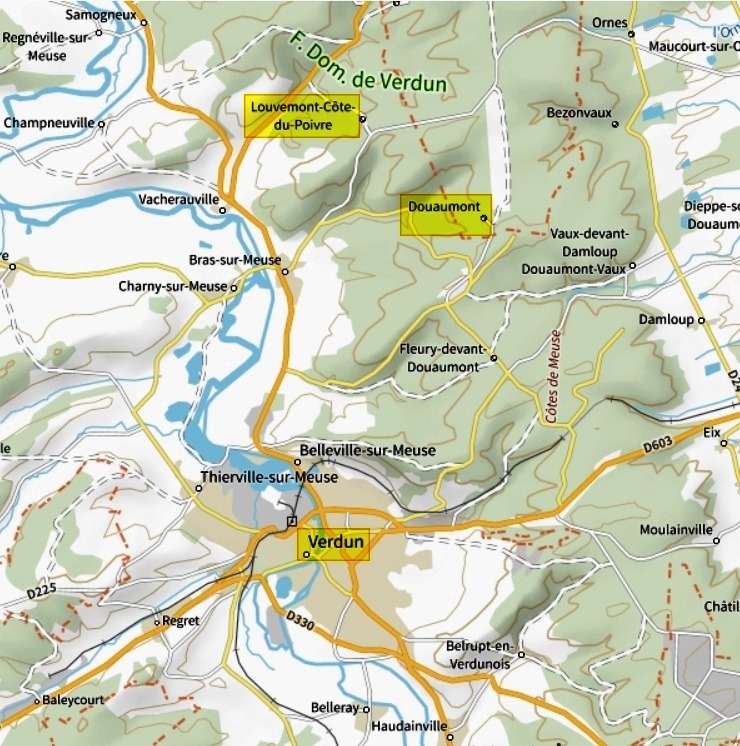

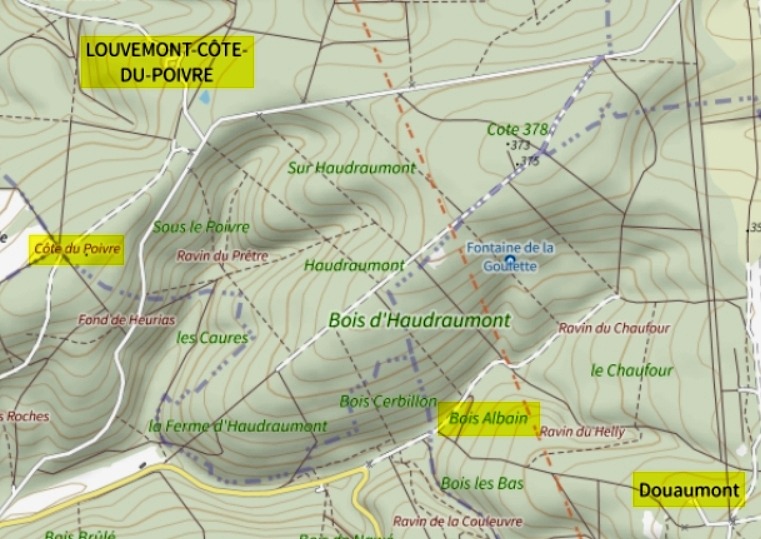

Le village de Louvemont (183 habitants en 1914) est situé à onze kilomètres au nord de Verdun, en contrebas de la Côte du Poivre (cote 312), qui s’étire d’est en ouest jusqu’à Vacherauville. Le secteur occupe une position stratégique de premier plan et fait l’objet de violents combats des mois durant au cours desquels la Côte du Poivre est réoccupée, puis reperdue. Le village, initialement pris par l’ennemi, le 23 février 1916, mais finalement libéré, le 15 décembre, par le 173° RI dit des Corses, disparaîtra à jamais sous l’acharnement des pilonnages des obus français et allemands.

Avec Beaumont, Bezonvaux, Cumières, Fleury et Haumont, il fait partie des six villages de la Meuse complètement détruits par les combats et jamais reconstruits. Déclaré « village mort pour la France » à la fin des hostilités, il sera néanmoins conservé en mémoire des évènements qui s’y sont déroulés. A ce titre, il se verra décerner la Croix de guerre et sera cité à l’ordre de l’armée. Depuis la loi du 18 octobre 1919, il est administré par un conseil municipal de trois membres nommés par le préfet de la Meuse, avec un maire et deux adjoints.

Le 17 avril 1916, l’artillerie allemande déclenche un bombardement d’une violence extrême par obus de tous calibres sur les lignes françaises. Le Journal de Marches et Opérations (JMO) du 62ème RI commente le bilan de cette journée tragique : « Depuis 7 heures, le matin, la plupart des tranchées étaient nivelées, les défenses accessoires n’existaient plus, toutes les mitrailleuses étaient hors d’usage, la majeure partie des fusils étaient brisés, les cartouches des dépôts des tranchées et les fusées-signaux étaient enterrées. En un mot, il ne restait plus rien, sauf des hommes, dont on ignore le nombre de tués et de blessés, sans défense aucune et rendus presque fous par le bombardement. » Les pertes en effectifs sont évaluées à 21 tués, 41 blessés et 689 disparus. Pierre Marie est l’un d’entre eux.

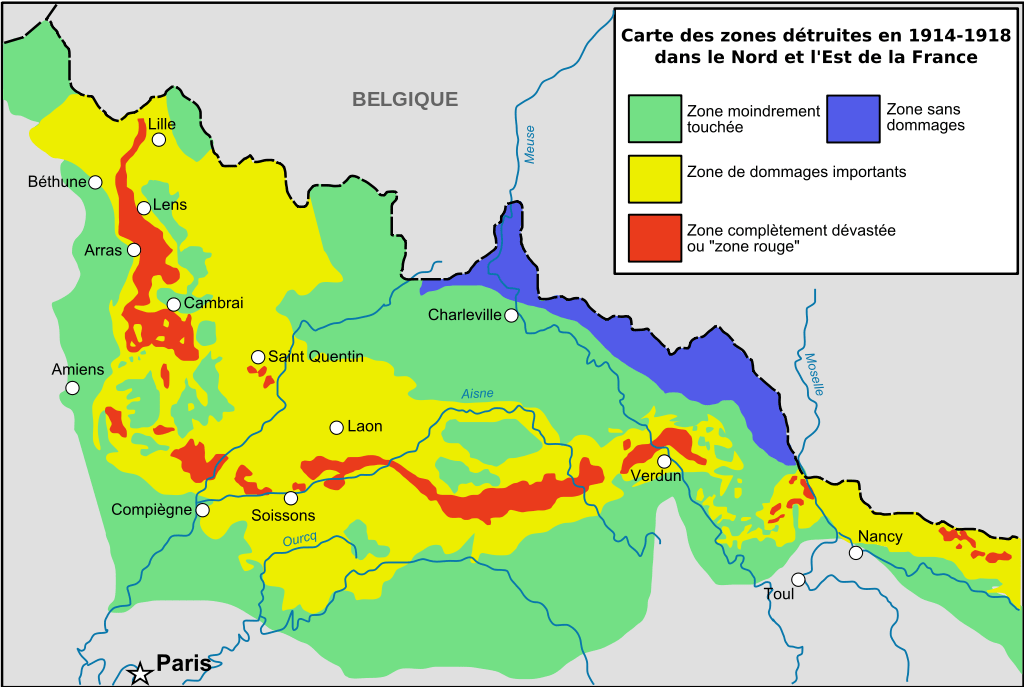

La commune de Louvemont fait partie des villages français détruits durant la Première Guerre mondiale mais non reconstruits car classés en « zone rouge » au sein du département de la Meuse.

Zone rouge est le nom donné en France à environ 120000 hectares de champ de bataille où, à cause de dégâts physiques majeurs sur le milieu durant les combats et en raison de la présence de milliers de cadavres et de millions de munitions non explosées, certaines activités ont été provisoirement ou définitivement interdites par la loi. Rien qu’à Verdun, il est tombé deux millions d’obus sur les positions françaises durant les deux premiers jours de l’offensive allemande. Et la bataille a duré dix mois.

Le traitement de la zone rouge nécessitera notamment d’exhumer des milliers de cadavres et de restes humains, qui seront transportés – quand leur état le permettait – dans des cimetières, nécropoles ou ossuaires, selon les cas.

Après l’armistice de 1918, l’État déclarera donc une large zone du département de la Meuse impropre au retour des habitants. Conformément à la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par fait de guerre, il sera procédé à l’expropriation du territoire de plusieurs communes non reconstruites, dont celle de Louvemont-Côte-du-Poivre, et au reboisement de la zone. Plus de 19 500 hectares seront ainsi rachetés par l’État et près de 7 000 propriétaires, indemnisés.

Commence alors la longue et laborieuse enquête sur ce qu’il est véritablement advenu de Pierre Marie.

Porté disparu au combat, Pierre Marie ne peut pas être considéré comme « tué à l’ennemi ». Cette expression, que l’on retrouve sur les fiches élaborées au lendemain de la Guerre par l’administration des anciens combattants et aujourd’hui conservées par la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives et le Service Historique de la Défense du ministère des Armées, revêt, en effet, une signification juridique bien précise : pour qu’un combattant soit déclaré mort, il fallait que deux témoins reviennent de l’attaque pour l’attester, sans quoi il était déclaré « disparu ». En attendant et faute de mieux, un avis des autorités militaires daté du 2 juillet 1916 indique qu’il est « présumé prisonnier ».

Le décès de Pierre Marie ne sera officiellement reconnu que cinq ans plus tard, le 13 août 1921, par un jugement d’ « avis de disparition » rendu par le Tribunal Civil de Quimper. Un extrait certifié de ce dernier a été transcrit dans le registre des décès de la commune de Plozévet, le 25 août suivant, par Jean Cabillic, adjoint au maire, officier de l’état civil par délégation (cf. état civil Plozévet – année 1921 – n° 68 – vue 17/25).

Il ressort de cet extrait que le tribunal « déclare constant le décès de Strullu Pierre Marie, né le premier août mil huit cent quatre-vingt-quatorze, à Plozévet, fils de Henri et de Gentric Marie Anne, soldat au soixante deuxième régiment d’infanterie « Mort pour la France » à la Côte-du-Poivre (Meuse), le dix-sept avril mil neuf cent seize ».

Le jugement ordonne que « le décès sera transcrit sur les registres de l’année courante de la commune de Plozévet, dernier domicile légal du défunt, et qu’il en sera fait mention en marge de l’acte le plus rapproché par sa date du dix-sept avril mil neuf cent seize, tant sur le registre déposé aux Archives de la commune que sur celui déposé au Greffe du Tribunal et sur les tables annuelles et décennales correspondantes. »

Cette transcription sera effectuée a posteriori dans les documents officiels, en particulier dans le registre communal de l’année 1916 sous la forme d’une mention marginale n° 40 bis insérée entre le décès n° 40 (Jean Claquin – 14 avril) et le n° 41 (Guillaume Burel – 19 avril) et dans la série départementale, entre les n° 41 (Guillaume Burel précité) et 42 (Guillaume Tallidec – 23 avril).

Dans le prolongement de ce jugement de 1921, et par arrêté du Ministre de la Guerre et des Pensions André Maginot, en date du 20 octobre 1922, publié au Journal Officiel du 3 novembre 1922, Pierre Marie est inscrit au tableau spécial de la Médaille Militaire à titre posthume : « Soldat d’une bravoure réputée. Glorieusement tombé pour la France, le 17 avril 1916, à la côte du Poivre. » Cette concession comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1914-1918 avec étoile d’argent.

Et ensuite ? Ensuite, c’est le silence complet, jusqu’à une découverte récente dont l’initiative revient à un député européen, Christophe Grudler, ancien conseiller départemental du Territoire de Belfort, journaliste et historien de formation, qui s’est spécialisé depuis plusieurs années déjà dans l’identification des soldats inconnus inhumés dans les nécropoles françaises.

En croisant les listes des victimes et les documents dont il disposait, Christophe Grudler a pu opérer un rapprochement entre Pierre Marie Strullu et un soldat, non pas inconnu mais enterré sous une identité inexacte, Pierre … Rule, à la nécropole de Douaumont, à Verdun. Cette découverte a donné lieu à un communiqué de presse en novembre 2018, repris par plusieurs journaux et notamment par Ouest-France (n° du 11 novembre). Elle s’appuie pour l’essentiel sur les inscriptions gravées sur la plaque matricule d’identité que le soldat portait au poignet.

Rappelons ici que dès sa mobilisation, le soldat est muni d’une plaque d’identité métallique de forme ovale afin de permettre son identification en cas de décès. Elle mesure 47 mm de long, 32 mm de large pour 1 mm d’épaisseur. Fabriquée en maillechort (alliage de cuivre, nickel et zinc d’aspect argenté), elle est censée être plus résistante que le modèle précédent en aluminium, qui présentait le défaut de se désagréger après plusieurs mois en terre. Un trou est prévu pour le passage du cordon. Plusieurs modèles seront expérimentés au cours du conflit. Sur le modèle 1883 porté par Pierre Marie sont gravées les inscriptions suivantes :

-

au recto : nom, premier prénom et classe ;

-

au verso : indication de la subdivision de région et du numéro matricule du recrutement.

A titre d’exemple, ci-contre, la plaque du soldat SOULARD Gabriel, classe 1913, matricule 1036 du bureau de recrutement d’Angoulême (Charente).

Nombreux sont les soldats qui prennent l’habitude de l’attacher au poignet sous forme de bracelet. Cependant, par superstition ou par négligence, beaucoup ne la portent pas du tout, voire s’en débarrassent purement et simplement. Ajoutée aux désordres et aux difficultés inhérents à la gestion du champ de bataille, une grande quantité de morts restera non identifiée à la fin de la guerre (252900 soldats portés disparus ou non identifiés en France parmi les 1400000 combattants recensés « tués à l’ennemi »).

Lorsque le corps de Pierre …Rule sera retrouvé, sa plaque constituera l’élément principal de reconnaissance qui subsistera pour tenter une identification. En l’espèce, enfouie dans la terre, partiellement déchiquetée et tordue par la mitraille, en raison du déluge de feu qui s’est abattu sur le 62e RI au cours de la journée du 17 avril, sa plaque est devenue pratiquement illisible.

Dans des circonstances la plupart du temps très difficiles, les fossoyeurs qui procédaient aux inhumations, souvent expéditives et à la chaîne, ont transcrit ce qu’ils pouvaient déchiffrer, parfois approximativement, en l’espèce un prénom « Pierre » et un nom « …RULE », les points de suspension signalant l’existence d’un patronyme incomplet du fait de caractères impossibles à identifier. Ce seront donc ces deux seuls éléments, un prénom et un nom, comme le prévoit le règlement, qui figureront sur la croix de sa tombe à Douaumont.

L’histoire aurait pu en rester là si quatre autres indices n’avaient pas été consignés par ailleurs dans le maigre dossier de Pierre Rule alias Pierre Marie Strullu.

Les trois premiers étaient encore déchiffrables ou en partie seulement sur sa plaque d’identité :

-

l’année 1914, celle de sa classe, c’est-à-dire dans la terminologie militaire, l’année d’incorporation correspondant à son vingtième anniversaire (Pierre Marie était né le 1er août 1894) ;

-

trois chiffres (420) sur les quatre de son matricule de recrutement (2420), matricule nécessairement unique et personnel, et donc bien distinct de celui qui le précède sur la liste (2419), fortuitement attribué à un autre Strullu, Jean Emile, né à Pouldreuzic, le 3 janvier 1894, fils d’Alain Strullu et de Catherine Goff, ainsi que de celui qui le suit (2421), donné à Louis Marie Tanguy, de Plonéis ;

-

deux lettres sur sept (PE) en référence à son bureau de recrutement (QUIMPER).

Le dernier indice était contenu dans son dossier lui-même : Pierre Rule a été enterré dans le cimetière provisoire et tout proche de Bois Albain, à 2,5 km environ au sud-est du village de Louvemont, avant d’être exhumé (tardivement), le 27 février 1928, pour être réinhumé dans une nécropole nationale, en l’occurrence celle de Douaumont.

Des cimetières provisoires ont donc été d’abord improvisés près des lieux de combats, à proximité des tranchées et des postes de secours situés juste derrière les lignes, dans les cimetières communaux ainsi qu´aux alentours des hôpitaux situés dans les zones de cantonnement où les soldats étaient évacués pour être opérés et soignés. Bon nombre des morts ont été déclarés « inconnus », faute de pouvoir établir leur identité à partir de leurs effets personnels. Les aménagements étaient très sommaires, les tombes étant signalées par de simples croix de bois et exposées aux risques de possibles bombardements ultérieurs.

Bois Albain fait maintenant partie de la forêt domaniale de Verdun (plus de 10 000 hectares boisés). En 1914, le site relevait de la commune de Douaumont, avec trois autres bois communaux, Bois Chauffour, Bois de la Vauche et Bois de Moyennemont, pour un total d’environ 280 hectares peuplés de feuillus (chênes et hêtres dominants) traités en taillis sous futaie.

La nécropole nationale de Douaumont, parfois appelée nécropole nationale de Fleury, a été créée en 1923 sur une parcelle relevant de la commune de Fleury-devant-Douaumont. Le cimetière a été aménagé jusqu’en 1936 par le service des sépultures militaires et le génie de Metz, qui ont déminé, déblayé et nivelé le terrain. À partir d’août 1925, les corps des petits cimetières autour de Verdun ont été transférés dans la nouvelle nécropole. Pendant de nombreuses années, celle-ci recevra les corps de soldats retrouvés dans la zone rouge, jusqu’à 500 par mois. Elle sera officiellement inaugurée le 23 juin 1929 en présence du président de la République Gaston Doumergue.

A cette phase initiale d’instruction du dossier de Pierre Marie, indispensable mais insuffisante, a succédé plus récemment une seconde étape. Dès lors, en effet, que des preuves solides et étayées de la véritable identité de Pierre …RULE avaient été réunies, restait à convaincre les Services des sépultures militaires du bien-fondé de notre démarche et à inviter ces derniers à procéder au remplacement de la plaque apposée sur sa tombe par une nouvelle plaque au nom de Pierre Marie STRULLU.

Pour parvenir à ce résultat, il nous a fallu nous organiser : rechercher des contacts au bon niveau à la nécropole nationale de Douaumont ainsi qu’à l’Office National de Combattants et des Victimes de Guerre (ONACVG) ; rassembler les éléments de preuve dans un dossier de présentation regroupant l’ensemble des documents militaires et d’état civil disponibles ; signaler au passage aux gestionnaires du site Mémoire des Hommes relevant du Secrétariat général pour l’administration du Ministère des Armées les mentions erronées concernant le soldat Pierre Marie Strullu (dates de naissance et de décès). L’ONACVG, en effet, n’accepte qu’une tombe puisse être modifiée que lorsque les informations dont il dispose sont suffisantes, totalement fiables et concordantes.

Ce travail a porté ses fruits. Après avoir effectué les vérifications et obtenu les approbations nécessaires, les services officiels concernés ont procédé à la rectification de leur référentiel (base registre) et commandé une nouvelle plaque en lieu et place de l’ancienne. Celle-ci a été fixée, le 10 juin 2024, sur la tombe n° 8964 existante (section B carré vert n°3 sur le plan), et porte désormais les mentions suivantes : STRULLU – Pierre Marie – 62e RI – Mort pour la France le 17.04.1916.

Tout est bien qui finit bien. Pierre Marie sort enfin de l’anonymat et de l’oubli dans lequel il se trouvait confiné jusqu’à présent pour être rétabli dans sa véritable identité. Il repose maintenant en paix en compagnie de ses frères d’armes, petite croix latine blanche parmi les 16 142 tombes impeccablement alignées sur le terrain de quatorze hectares que recouvre la nécropole de Douaumont, haut lieu de la mémoire nationale, rappel de l’engagement et de l’abnégation de tous les combattants français dans la bataille de Verdun.

Ainsi est offert à sa famille le réconfort de savoir que parmi les quatre frères Strullu portés disparus au cours de la Grande Guerre, l’un d’entre eux a finalement été retrouvé plus d’un siècle après sa mort. C’est aussi l’occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui entretiennent aujourd’hui encore la flamme du souvenir et qui continuent d’être animés par ce travail de mémoire.

Mes pensées vont en particulier à Henri Strullu, père de Pierre Marie, accablé de douleur à l’annonce de la disparition de ses quatre fils, au point de décliner l’offre de la municipalité de Plozévet de servir de modèle à René Quillivic pour la statue du monument aux morts de la commune. Elles vont aussi à Marie Anne Gentric, sa mère, sœur aînée de ma grand-mère paternelle Anne Marie (1872-1955), de la grande famille des Strullu-Gentric de Lanvoran. J’y associe bien sûr le souvenir de tous les enfants de Plozévet et des communes environnantes qui se sont sacrifiés pour leur patrie jusqu’à en mourir. Da garet hon euz gret bro c’hall betek mervel.

Yves-Henri Normant